噴僆僼傿僗僋傾僩儘偼 2011擭4寧4擔偵庣岥巗偺嵟傕拞怱晹偱偁傞丄

庣岥儈僢僪僞僂儞暥榎僸儖僘 僓丒僞儚乕 偵杮幮傪堏揮抳偟傑偟偨丅

暥榎僸儖僘偲偼庣岥偺僔儞儃儖偱傕偁傞杮挰嫶偺偨傕偲偵怴偟偔寶愝偝傟偨偽偐傝偺

30 奒寶偰偺挻崅憌價儖偱偡丅

偐偮偰偼丄偙偙偼庣岥巗偑巗栶強(挰栶応) 傪抲偒丄寁嶼僙儞僞乕傪抲偄偰偄偨応強偱偡丅

偝偰乽暥榎僸儖僘乿偲偄偆柤慜偼丄朙恇廏媑偑暥榎帪戙偵彅戝柤偵柦偠偰嶌傜偣偨

乽暥榎掔乿偲偄偆柤慜偺梽愳嵍娸偺掔杊偵偦偺柤傪桼棃偟偰偄傑偡丅

噴僆僼傿僗僋傾僩儘偼丄偙偺暥榎僸儖僘 僓丒僞儚乕 5F 僼儘傾慡懱傪庁傝庴偗偰僗働儖僩儞偱

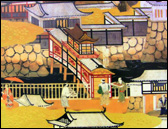

壗傕側偄忬懺偐傜 2働寧偺岺婜傪宱偰撪晹偵暥榎帪戙傪僀儊乕僕偟偨忛暻傪傔偖傜偣偰

偙傟傑偱偵側偄僆僼傿僗傪嶌傝忋偘傑偟偨丅

暥榎僸儖僘偺偁傞暥榎掔偼庣岥偱傕嵟傕楌巎傪帩偮応強偱傕偁傝傑偡丅

暥榎掔偼峕屗帪戙偵偼偦偟偰搶奀摴57師偺 57斣栚偺庣岥廻偲偟偰塰偊傑偟偨丅

庣岥傪憂嬈偺抧偲偡傞噴僆僼傿僗僋傾僩儘偲暥榎掔丄嫗奨摴偺娭傢傝傪徻偟偔夝愢抳偟傑偡丅

暥榎掔

杮擻帥偺曄(1582擭) 偐傜傢偢偐侾擭偱傎傏慡崙傪暯掕偟偨廏媑偼

梻擭偵偼戝嶃忛傪抸忛偟丄12擭屻偺暥榎3擭(1594擭) 偵塀嫃梡偵偼

暁尒忛傪嶌傝丄暁尒忛偲戝嶃忛傪寢傇儖乕僩偺梽愳偺掔杊偲偟偰偺

暥榎掔傪栄棙婸尦丄彫憗愳棽宨丄媑愳峀壠偵柦偠偰抸偐偣傑偟偨丅

摉帪偺梽愳偼梽愳嵍娸偵偼掔杊偑柍偐偭偨偨傔偵壨撪暯栰偱偺斆棓偑懡偔丄

嫗搒偲戝嶁偺偁偄偩偺壨撪偼徖抧偺傛偆偱偁傝丄岎捠偼墦偔搶傊

塈夞偟側偗傟偽側傝傑偣傫偱偟偨丅

梽愳偼尰嵼偺傛偆側堦杮偺杮棳偱偼側偔丄偄偔偮傕偺巟棳偐傜惉偭偰偍傝丄

帯悈岺帠偼偝傟偰偄傑偣傫偱偟偨丅( 偙偺偁偨傝偼徍榓30擭戙傑偱偼傗偼傝

徖抧偑悢懡偔巆偭偰偄偰楡崻敤偑懡偐偭偨傕偺偱偡丅)

偦偙偱廏媑偼嫗搒偲戝嶁偺嵟抁楬偲摨帪偵帯悈岺帠傪寭偹偰暥榎掔傪

嶌傜偣偨偺偱偡丅

偙偆偟偰廏媑偺暥榎掔偵傛偭偰嫗搒偲戝嶁傪寢傇乽嫗奨摴乿偑宑挿尦擭(1596擭)

偵憤墑挿27km 偵媦傇暥榎掔傕擖傟偰丄傢偢偐3擭偱姰惉偝偣傑偟偨丅

偦傟偱暥榎掔偼懢峿掔偲傕屇偽傟偰偄傑偡丅

暥榎掔偼嫗搒偲戝嶁偺嫗奨摴傪扴偆摴偲側傝丄偟偐傕壨撪傪梽愳偐傜偺

斆棓偐傜傕媬偄傑偟偨丅

傑偨悈楬偺崅妟側慏捓傪暐偆偙偲偐傜懡偔偺恖乆偑夝曻偝傟偨偲偺偙偲偱偡丅

偙偺暥榎掔偺愓偺掔杊偑庣岥偵偩偗 栺 700 m 傎偳巆偭偰偄傑偡丅

嫗嶃揹幵庣岥巗墂傪崀傝偰杒惣偵岦偐偭偰側偩傜偐側嶁摴傪搊傞偲丄

偦偙偑暥榎掔偱偡丅墂慜偺儘乕僞儕乕偵偼庣岥巗嫵堢埾堳夛偵傛傞

乽暥榎掔偺愓乿傪帵偡旇偑偁傝傑偡丅

偦偟偰偙偺暥榎掔偑庣岥偺僔儞儃儖偲側傝傑偟偨丅庣岥偲尵偊偽暥榎掔偱偡丅

暥榎掔偼崱側偍庣岥偺僔儞儃儖偲偟偰墲帪偺柺塭傪巆偟偰偍傝丄

楌巎嶶嶔傪妝偟傓僗億僢僩偲偟偰偦偺暤埻婥傪昚傢偣偰偄傑偡丅

暥榎掔

暥榎掔

偆偩偮偺偁傞壠暲傒

暥榎掔偺楌巎傪崱側偍姶偠偝偣偰偔傟傞偺偑摉帪偺杊壩暻偱偁傞

乽偆偩偮乿偺偁傞屆偄壠暲傒偱偡丅

奿巕屗傗採摂壆傗柤暔偺幨恀娰傗偆偩偮偺偁傞壠傪偦偺傑傑

揦偵偟偰偟傑偭偨拞崙椏棟揦摍丄僞僀儉僗儕僢僾偟偨偐偺傛偆側楌巎偺挰暲傒偑暤埻婥偄偭傁偄偱偁側偨傪寎偊偰偔傟傑偡丅

偐偮偰偼揹揹岞幮(NTT偺慜恎)庣岥塩嬈強傕偙偙偵偁傝傑偟偨丅

晲巑偺桯楈偑弌傞丄偲偺塡偑偁傞応強偑偁傞偺傕暤埻婥偺偣偄偱偟傚偆偐 ?

暥榎掔偺壠乆偼怴抸偱傕崱偱傕堄恾揑偵偆偩偮傪嶌傞偲偙傠傕偁傝傑偡丅

傑偨壠乆偼幚偼墱峴偒偑偡偛偔挿偔側偭偰偍傝峀偄壠偱傕偁傞偺偱偡丅

偆偩偮偺偁傞壠暲傒

偆偩偮偺偁傞壠暲傒

傒偪偟傞傋

暥榎掔偵偼彫偝側壓傞嶁偑偄偔偮傕偁傝丄偦偺拞偺傂偲偮偺棃寎嶁偵偼

愇偺摴昗偑偁傝乽塃側傜 偺偞偒傒偪乿偲乽嵍嫗乿偲彂偐傟偰偄偰偙偙偑

嫗搒偲撧椙偺暿傟摴偱偁傞偐偺傛偆偱偡丅

偙偙偐傜巒傑傞偺偑撧椙奨摴偱偁傞偲尵傢傟偰偍傝丄暥榎掔偑偄偐偵

岎捠偺梫偱偁偭偨偐偑傢偐傝傑偡丅

撧椙奨摴偼傑偨庣岥奨摴偲傕屇偽傟偰偄傑偟偨丅

擄廆帥偺榚偵偁傞摴昗偺乽庣岥奨摴乿偲偼偙偺摴傪堄枴偟偰偄傑偡丅

傑偨棃寎嶁偺柤慜偺桼棃偼楡擛忋恖偑枃曽偺岝慞帥偐傜嶄傊峴偔搑拞偱

庣岥偵棫偪婑偭偨偲偒偵崱偺庣岥偺棃寎挰偱嫵偊傪愢偐傟丄偦偺嫵偊偵

姶摦偟偨棃寎廜偑堦惸偵慡堳丄懙偭偰忩搚恀廆偵婣埶偟偨偲偺桼棃偑

揱傢偭偰偄傑偡丅戝擔偵偁傞棃寎帥偼偙偺抧偑敪徦偱偡丅

棃寎嶁偺傒偪偟傞傋

棃寎嶁偺傒偪偟傞傋

杮挰嫶

庣岥傪戣嵽偲偟偨乽庣岥廻 暥榎掔乿偲偄偆柤慜偺擔杮庰偑偁傝傑偡偑丄

偦偺儔儀儖傪忺偭偰偄傞庣岥偺僔儞儃儖偑偙偺杮挰嫶偱偡丅

暥榎掔偵偼傕偆傂偲偮乽庣嫃嫶乿偲偄偆柤慜偺嫶偑偁傝傑偡丅

偄偢傟傕偐側傝屆偄嫶偱偁傝丄搆曕偱搉傞偵傕怱攝偵側傞傎偳偱偡偑

庣岥巗柉偼偙偺杮挰嫶偑庣岥傪戙昞偡傞拞怱偱偁傞偙偲傪椙偔棟夝偟偰偄傑偡丅

暥榎僸儖僘偼偙偺杮挰嫶偺偨傕偲偵偁傝丄偐偮偰偼庣岥巗栶強偑尰嵼偺

僓丒僞儚乕偺応強偵偁傝傑偟偨丅

偦偺屻丄庣岥巗栶強偑堦崋慄慜傊偺堏揮偵敽偄丄愓抧偼庣岥寁嶼僙儞僞乕

偲側傝丄偝傜偵嬤椬偺搚抧傪柉娫偐傜攦偄忋偘偰尰嵼偺暥榎僸儖僘偲

側傝傑偟偨丅

杮挰嫶

杮挰嫶

拞崙椏棟 捛棫(偍偄偨偰)

暥榎掔偵偼乽捛棫乿(偍偄偨偰) 偲偄偆柤慜偺栻慥椏棟偺拞壺椏棟偺揦偑

偁傝傑偡丅庡恖偼崄峘偱廋峴傪廳偹偰乽椏棟偺揝恖乿偵傕弌墘偟偨椏棟恖偱偡丅

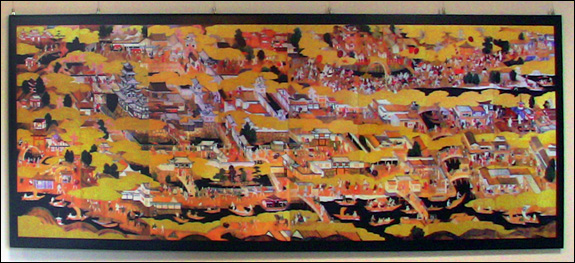

揦偼暥榎掔偺柉壠傪偦偺傑傑夵憿偟偨傕偺偱揦撪偵偼乽暥榎偺堜屗乿偲

屇偽傟傞堜屗傕偁傝傑偡丅

捛棫偼庣岥傪拞怱偲偟偰悢揦曑傪戝嶃偵揥奐偟偰偄傞傢傝偲崅媺側

拞壺椏棟揦偱偡丅捛棫偑嵟弶偵奐偄偨揦偑偙偺暥榎掔偺揦偱偁傝丄廃埻偺暤埻婥偲傛偔挷榓偟偰偄傑偡丅

1奒偑拞掚偲暥榎偺堜屗偑偁傞僥乕僽儖惾偱2奒偵偼屄幒偲抍懱梡偺偍嵗晘偑偁傝傑偡丅恖婥揦側偺偱梊栺偝傟偨傎偆偑傛傠偟偄偱偟傚偆丅

拞崙椏棟 捛棫(偍偄偨偰)

拞崙椏棟 捛棫(偍偄偨偰)

椏掄乽奰塃塹栧乿

乽奰塃塹栧乿(偐偒偊傕傫)偼庣岥傪戙昞偡傞桞堦偲尵偭偰傕椙偄崅媺側

椏掄偱偡丅

嶰梞揹婡偺栶堳傕棙梡偝傟傞偲偺塡傕偁傝丄拞偼慡幒偑屄幒偱偁傝丄旝柇偵暋嶨側嶌傝偱

偟偭偲傝偲棊偪拝偄偰夛惾椏棟偺揦偱偡丅姰慡梊栺惂偱偡丅

搤偵偼慡幒偵僐僞僣偑偁傝丄栙偭偰偄偰傕擬鄵偑梡堄偝傟傑偡丅

偨偩偟晹壆偺嶌傝偑暋嶨側偨傔僩僀儗偵棫偮偲婣傝摴偵偼柪傢側偄傛偆拲堄偑

昁梫偱偡丅

椏掄乽奰塃塹栧乿

椏掄乽奰塃塹栧乿

暥榎掄

椏掄乽奰塃塹栧乿偵傛傞暥榎掄偼梊栺側偟偱庤偛傠側抣抜偱妝偟傔傞

憂嶌榓怘偺揦偱偡丅栭偼傗偨傜丄偟傖傕椏棟偑僆僗僗儊偵側傞偑

拫娫偺儔儞僠偼抣抜偺妱傝偵偼崑壺偱岲昡偱偡丅

暥榎掄

暥榎掄

媊揤帥

柧帯23擭偵擔愵徹恖偑嫗搒偐傜戝嶁傊壓傞搑拞偱庣岥偺拑揦偱

媥宔偟偨偲偒偵丄偙偙偱朣偔側偭偨偨傔偵偦偺桼墢偱寶棫偝傟偨傕偺偺傛偆偱偡丅

乽撿柍柇朄楡壺宱乿偺戣栚旇偼栰峕偵偁偭偨朙恇巆搣偺張孻応偺旇傪

柧帯帪戙偵偙偙傊堏偟偨傕偺傜偟偄偱偡丅

媊揤帥

媊揤帥

嫗奨摴

嫗奨摴偲偼廏媑偑栄棙堦懓摍偵柦偠偰抸偐偣偨暥榎掔傪婲尮偲偡傞戝嶁偐傜嫗搒傊岦偐偆奨摴偱偡丅

嫗奨摴偼丄嫗搒偵岦偐偆偲偒偵偼乽嫗奨摴乿偲屇偽傟丄戝嶁偵岦偐偆偲偒偵偼乽戝嶁奨摴乿偲屇偽傟偰偄傑偟偨丅

峕屗帪戙偵側傞偲嫗奨摴偼戝嶃偺崅楉嫶傪弌敪揰偲偟丄尦榓2擭(1616)偵偼

偺4偮偺廻傪壛偊偰搶奀摴屲廫幍師偲徧偝傟傑偟偨丅

庣岥偼峕屗偐傜尒偰57斣栚偺廻偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

偙偺嫗奨摴傪戙昞偡傞偺偑暥榎掔偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

堦棦捤偺愓

敧塤挰偵偼摉帪偺嫗奨摴偺堦棦捤偺愓偑巆偭偰偄傞丅

偙偙偑墲帪偺庣岥偺搶偺擖傝岥偲側偭偰偄傑偟偨丅

媊揤帥

媊揤帥

庣岥杮恮偺愓

杮恮偲偼戝柤偺廻攽廻偺偙偲偱偡偑庣岥偵傕杮恮偑偁傝丄

尰嵼偱偼撿戝栧偲偄偆柤慜偺從擏壆(尰嵼偼攑嬈) 偺偲側傝偺帺揮幵抲偒応偲

側偭偰偄傑偡丅

庣岥杮恮愓偺慜偺棾揷捠傝偼暆栺15m 偲峀偄偺偼摉帪偺傑傑偱偁傝丄

庣岥偼廻偲偄偆傛傝傕暔帒偺廤愊強偲偟偰塰偊偨傜偟偔偦偺偨傔摉帪偲偟偰傕

暆偺峀偄摴楬偲側偭偨傛偆偱偡丅

庣岥杮恮偺愓

庣岥杮恮偺愓

戝墫暯敧榊備偐傝偺彂堾愓

庣岥杮恮偺岦偐偄偵偼丄戝墫暯敧榊傪怣曭偟偰宱嵪揑偵巟偊偨偲偝傟傞

崑彜偺敀堜岶塃塹栧偺壠偑偁傝尰嵼偺敀堜壠偱偡丅

嫗奨摴偼偙偺彂堾愓偺慜偺棾揷捠傝偱傕偁傝傑偡丅

巆擮側偑傜 2010擭 12寧壓弡偵 偙偺揁戭偼庢傝夡偝傟偰偟傑偄傑偟偨丅

幨恀偼庢傝夡偡慜偺巔偱偡丅

戝墫暯敧榊備偐傝偺彂堾愓

戝墫暯敧榊備偐傝偺彂堾愓

攕憱偟偨枊晎孯

捁塇暁尒偺愴偄偵偍偄偰嶧杸丒挿廈楢崌孯偵晧偗偰摽愳枊晎孯偑戝嶃忛傊攕憱偟偨偺偑

偙偺嫗奨摴偱偁傞偲揱傢偭偰偄傑偡丅攕憱偺僔儞僈儕傪嬑傔偨偺偑怴愶慻偱偡偑

梽忛傪巒傔偲偟偰丄偙偲偛偲偔枊晎懁偐傜怴惌晎懁傊偺怮曉傝偑偁傝丄偳偙偺恮抧偵傕

擖傞偙偲偑偱偒偢丄偨偩嫗奨摴傪摝偘傞偟偐柍偐偭偨偲婰榐偝傟偰偄傑偡丅

偦偺屻丄戝嶃忛偵擖忛偟偨摽愳宑婌偑慏偱峕屗傊摝偘婣偭偨偨傔偵摽愳枊晎偺姠夝偑巒傑偭偨偺偼

尵偆傑偱傕偁傝傑偣傫丅廏媑偑嶌偭偨嫗奨摴傪260擭屻偵嵟屻偺摽愳壠偺彨孯偑摨偠応強傪捠偭偰

摝偘婣偭偨偲偼塣柦揑側榖偱偡丅

擄廆帥偺摴昗

捁塇暁尒偺愴偄偵彑棙偟偨戝媣曐棙捠偼枊晎孯傪捛偆傛偆偵偟偰丄

嫗奨摴傪壓偭偰宑墳4擭(1868)3寧22擔栭丄柧帯揤峜偲偲傕偵庣岥偵

傗偭偰偒傑偡丅柧帯揤峜傗戝惓揤峜偑廻攽偟偨偲偺楌巎偑偁傞擄廆帥偺妏偵偼愇偺摴昗偑巆偭偰偄傑偡丅

柧帯揤峜偺廻攽傪帵偡乽屼峴嵼強乿偲戝惓揤峜偑峜懢巕偺偲偒偵

廻攽偟偨偙偲傪帵偡乽屼壖攽強乿丅

偝傜偵偙偙偑嫗奨摴偱偁偭偨偙偲傪帵偡乽偡偖庣岥奨摴乿乽偡偖嫗乿乽嵍嫗乿乽塃戝乿偲偺婰偝傟偨摴昗偑偁傝傑偡丅

擄廆帥偲偡偖嬤偔偵偁傞惙愹帥偼乽尪偺戝嶁慗搒乿偺晳戜偵側偭偨偲偙傠偱

戝嶁慗搒傪柧帯揤峜偵忋憈偟偨戝媣曐棙捠偑揤峜傪戝嶁傊埬撪偟偰

堦栭偺廻傪偲偭偨偲偙傠偱傕偁傝傑偡丅

戝嶁慗搒偺埬偼峕屗忛偺柍寣奐忛偵傛偭偰尪偲偟偰廔傢傝傑偟偨丅

擄廆帥偺摴昗

擄廆帥偺摴昗

崅楉嫶傑偱懕偔嫗奨摴

嫗奨摴偼偙偺屻丄崙摴堦崋慄偺庣岥幵屔慜偐傜崱巗丄愮椦丄怷彫楬丄娭栚丄搒搰傪敳偗偰嫗嫶偵帄傝傑偡丅

偝傜偵嫗嫶偐傜揤恄嫶傪宱偰搶奀摴廔揰偺崅楉嫶偵帄傝傑偡丅

嫗奨摴偺旇暥摍偼暥榎掔偩偗偱側偔崱側偍崅楉嫶偵帄傞傑偱尰戙偺摴昗偲偟偰巆偭偰偄傑偡丅

朙恇婜戝嶁恾洜晽

擇搙偺擄娭傪惗偒偸偄偨戝嶁恾洜晽

2006擭9寧楌巎揑側戝敪尒偑偁傝傑偟偨丅

朙恇婜偺戝嶃忛偲忛壓傪昤偄偨洜晽偑怴偟偔敪尒偝傟偨偺偱偡丅

僆乕僗僩儕傾偺戞俀偺搒巗僌儔乕僣巗偺峹奜偵偁傞僄僢働儞儀儖僌忛偺

乽擔杮偺娫乿偺暻偺僷僱儖偲偟偰侾枃偢偮杽傔崬傑傟偰偄傞偙偲偑

敪尒偝傟偨偺偑俶俫俲偱傕徯夘偝傟偰榖戣偲側偭偨乽朙恇婜戝嶁恾洜晽乿偱偡丅

朙恇婜戝嶁恾洜晽偼峕屗帪戙偵擔杮偐傜壗搙偲側偔儐乕儘僢僷偵桝弌偝傟偨

洜晽偺堦枃偱偁傞偲悇應偝傟傑偡丅

摉帪偼儓乕儘僢僷偼婱懓偨偪偺僶僽儖婜偱偁傝丄桝擖偝傟偨擔杮偺旤弍昳偑

婱懓偨偪偵傛偭偰嫞偭偰攦偄偁偝傜傟偰偄傑偟偨丅

偟偐偟拑婍傗摡婍傕朞偒傜傟偰偔傞傛偆偵側偭偰儓乕儘僢僷偵弌恠偔偟偰偟傑偄

傑偟偨丅偲偙傠偑丄洜晽傪弌偟偨偲偙傠戝曄丄岲昡偱懄擔偵攧傟傞偲偄偆傎偳偺

恖婥偵側傝傑偟偨丅

偟偐偟洜晽傪忔偣偰儓乕儘僢僷傑偱偺戝峲奀偲側傞偲丄慏偑捑傫偩傝

憀偵怘傢傟偨傝丄偝傜偵奀悈偵庛偄洜晽偑儓乕儘僢僷傑偱柍帠偵拝偔偙偲偼

婬傟偱偁偭偨傛偆偱戝敿偑懯栚偵側傞偐奀偵捑傫偱偟傑偭偨傛偆偱偡丅

偦偺拞偵偁偭偰朙恇婜戝嶁恾洜晽偼柍帠偵戝峲奀傪廔偊偨尰懚偡傞桞堦偺

婱廳側洜晽奊側偺偱偡丅

偟偐偟偝傜偵婋婡偑偙偺洜晽奊傪廝偆偙偲偵側傝傑偡丅

偦傟偼戞擇師悽奅懳愴枛婜偺偙偲偱偡丅

僄僢働儞儀儖僌忛偼戞擇師悽奅懳愴枛婜偵儘僔傾孯偵傛偭偰嵿曮傗旤弍昳偑

塣傃弌偝傟偰偟傑偄傑偟偨丅

朙恇婜戝嶁恾洜晽偼堦枃丄堦枃偼偢偝傟偰僀儞僪偺奊偲岎屳偵暻偵偼傔崬傑傟偰偄偨偨傔偵旤弍昳偲偼尒偊偢丄

偦偺偨傔棯扗偐傜媬傢傟偰柍帠偵巆偭偨偲偄偆偙偲偱偡丅

偙偆偟偰儓乕儘僢僷傊偺戝峲奀偲棯扗偲偄偆擇搙偵傢偨傞擄娭傪忔傝墇偊偰

朙恇婜戝嶁恾洜晽偼岾塣偵傕婏愓揑偵惗偒巆傞偙偲偑偱偒偨偺偱偡丅

戝嶁恾洜晽撪偺戝嶃忛

戝嶁恾洜晽撪偺戝嶃忛

嬌妝嫶 偲 嫗奨摴

朙恇婜戝嶁恾洜晽偵偼傑偩嫽枴怺偄帠幚偑偄偔偮傕偁傝傑偡丅

偙傟偑敪尒偝傟偰嵟傕拲栚偝傟偨偺偼丄戝嶁忛偵昤偐傟偰偄偨乽嬌妝嫶乿

偲偄偆戝嶁忛偺杒搶丄偮傑傝婼栧偺曽妏偵昤偐傟偰偄偨棫攈側嫶偑

尒偮偐偭偨偙偲偱偡丅

洜晽偵偼戝庤栧傛傝傓偟傠乽嬌妝嫶乿傪惓柺偵偟偰昤偄偰偄傑偡丅

偙偺嫶偼僀僄僘僗夛偺墿嬥偱忺傜傟偨偒傜傃傗偐側嫶偱偁偭偨丄偲偄偆愰嫵巘偺曬崘偲堦抳偡傞偩偗偱側偔

偙傟偼拞崙傪巒傔偲偡傞嫗搒偐傜偺巊幰傪

庴偗擖傟傞偨傔偵廏媑偑屻偐傜嶌傜偣偨嫶偩偐傜偱偡丅

婼栧偺曽妏偵偁傝側偑傜傕乽嫗奨摴乿傪捠偭偰嫗偐傜棃偨巊幰傪寎偊傞偨傔偵

戝庤栧傛傝攈庤偱崑壺埡啵側嫶傪廏媑偑屻偐傜嶌傜偣偨偺偱偁傠偆偲俶俫俲偼

夝愢偟偰偄傑偟偨丅

乽嫗奨摴乿傪捠偭偰? 偦偆偱偡丅偁偺庣岥偺暥榎掔傪捠傞嫗奨摴偱偡丅

偙偙偱乽嬌妝嫶乿偲乽嫗奨摴乿, 偡側傢偪庣岥偑乽朙恇婜戝嶁恾洜晽乿偲寢傃偮偔

偙偲偵側傞偺偱偡丅

戝嶁恾洜晽撪偺嬌妝嫶

戝嶁恾洜晽撪偺嬌妝嫶

旡攊屛偵尰懚偡傞嬌妝嫶

嬌妝嫶偼廏媑偺堚柦偵傛傝廏棅偑旡攊屛丒抾惗搰偵偁傞惣崙嶥強戞嶰廫斣丒

抾惗搰曮尩帥偵堏抸偝傟偨偲偟偰崙曮搨栧偲偟偰尰懚偟偰偄傑偡丅

偙偺搨栧偼僶儔儞僗揑偵堘榓姶偑偁傞偲偙傠偐傜尋媶偑廳偹傜傟偨寢壥丄

尦偼嬌妝嫶偱偁偭偨傕偺傪堏抸偟偨傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲偑敾柧偟偨偲偺

偙偲偱偡丅

曮尩帥偺崙曮搨栧

曮尩帥偺崙曮搨栧

峕屗帪戙偵昤偐傟偨戝嶁恾洜晽

幚偼朙恇婜戝嶁恾洜晽偼峕屗帪戙偵宑挿擭娫(1596乣1615擭)傪昤偐傟偨傕偺偱偁傝嬌妝嫶傕

宑挿5擭(1600擭) 偵偼嫗搒偺朙崙恄幮偵堏抸偝傟偰偟傑偭偰偄傞偙偲偑婰榐偵婰偝傟偰偄傑偡丅

偟偐偟洜晽偼峕屗帪戙偺埨掕婜偵側偤戝嶁偺宑挿擭娫傪昤偄偨偺偐偼撲偱偡丅

戝嶁恾洜晽偼拞墰偵戝嶃忛傪攝抲偟偰偄傞偩偗偱側偔丄撿偼廧媑戝幮偐傜塅帯偺暯摍堾偵帄傞傑偱偝傜偵

廏媑強桳偺壆宍慏側偳廏媑備偐傝偺抧傪偪傝偽傔偰偍傝廏媑偵憡摉徻偟偄幰偑昤偄偨偲峫偊傜傟傑偡丅

峕屗偺埨掕婜偵側偤廏媑傪夞婣偡傞奊傪昤偄偨偺偐? 偙傟傕撲偱偡丅

忋奀枩攷傪忺偭偨戝嶁恾洜晽

朙恇婜戝嶁恾洜晽偼暋惢昳偑戝嶃忛偵揥帵偝傟傞偙偲偵側偭偨偺偼傕偪傠傫偺偙偲偱偡偑娭惣戝妛偵傛偭偰

摡婍偲偟偰幚暔偺 1.5 攞戝偲偟偰暋惢偝傟偰 2010擭偺忋奀枩攷偵弌揥偝傟偰懡偔偺恖乆偺栚偵怗傟傞偙偲偑

偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

偦偟偰娭惣戝妛偵栠偭偰偒偨洜晽奊偼崱偱偼娭惣戝妛偺戞堦崋娰偺揥帵偝傟偰偄傑偡偺偱堦斒偺恖乆偱傕

帺桼偵尒傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

戝嶃忛偺朙恇婜戝嶁恾洜晽

戝嶁恾洜晽偺暅尦丒暋惢偵偼僄僢働儞儀儖僌忛, 娭惣戝妛偦偟偰戝嶃忛揤庣妕偺3幰偑嫟摨偟偰偙傟偵偁偨傝傑偟偨丅

偦偟偰娭惣戝妛偼幚暔偺 1.5攞偺摡斅惢偺暅尦傪峴偄丄戝嶃忛揤庣妕偼傎傏幚暔戝偺暋惢傪嶌惉偟偰

戝嶃忛揤庣妕偵旕忢愝偱偡偑壗搙偐偺揥帵傪峴偭偰偄傑偡丅

噴 僆僼傿僗僋傾僩儘偺朙恇婜戝嶁恾洜晽

幚偼丄傕偆傂偲偮偺戝嶁恾洜晽偺暋惢偑懚嵼偟偰偄傑偡丅

怴偟偔暥榎僸儖僘偵堏揮偟偨噴僆僼傿僗僋傾僩儘偺夛媍幒偺擖傝岥慜偵埿晽摪乆偲

忺傜傟偰偄傞乽朙恇婜戝嶁恾洜晽乿偑偁傞偺偱偡丅

偙傟偙偦偑庣岥傪敪徦偺抧偲偡傞噴僆僼傿僗僋傾僩儘偑丄偙偙暥榎僸儖僘偵嫃傪峔偊偨棟桼偱偡丅

噴僆僼傿僗僋傾僩儘偺暥榎僸儖僘偺怴杮幮偼丄幮撪偵忛妔傗愇奯傪攝抲偟偨暥榎帪戙偺

忛偺僀儊乕僕偵僨僓僀儞偝傟偰偍傝丄棃朘幰偼戝嶁恾洜晽偲偲傕偵忛偺僀儊乕僕偺偁傞

幮撪偵嬃偔偙偲偵側傝傑偡丅

偙傟傑偱僜僼僩僂僃傾丒僴僂僗偲尵偊偽梞幃偺僀儊乕僕偱偁傝丄傑偟偰傗幮撪偵忛暻傪攝抲偟偨夛幮側傫偰

擔杮拞偺偳偙偵傕側偐偭偨偐傜偱偡丅

噴僆僼傿僗僋傾僩儘偼偙傟傑偱偺婛惉奣擮傪懪偪攋傝丄楌巎揑側偙偺抧偵偍偄偰憂嬈偟偨偙偲傪

屩傝偵巚偭偰偄傑偡丅偙偺楌巎偺抧偵偍偄偰嵟愭抂偺媄弍偲僒乕價僗傪偙傟偐傜傕採嫙偟偰峴偒傑偡丅

庣岥偺暥榎僸儖僘偐傜慡崙偵岦偗偰噴僆僼傿僗僋傾僩儘偼敪怣偟懕偗傑偡丅

庣岥儈僢僪僞僂儞暥榎僸儖僘 僓丒僞儚乕

嫗嶃揹幵庣岥巗墂偵崀傝棫偮偲墂偺儂乕儉偐傜偱傕尒偊傞丄

傂偲偒傢栚棫偮挻崅憌價儖偑杒懁偵偦傃偊棫偭偰偄傞偺偑傢偐傝傑偡丅

嫗嶃庣岥巗墂偺杒岥傪弌偰丄備傞傗偐側嶁傪忋傞偲丄偦偙偼丄暥榎掔偱偡丅

暥榎掔偵弌偰嵍庤傪尒傞偲挻崅憌價儖偑栚偺慜偵偦傃偊棫偭偰偄傑偡丅

偙傟偑怴偟偔庣岥偺尯娭岥偺儔儞僪儅乕僋偲側偭偨庣岥暥榎僸儖僘偱偡丅

噴僆僼傿僗僋傾僩儘偼丄偙偺乽庣岥儈僢僪僞僂儞暥榎僸儖僘 僓丒僞儚乕乿偵

2011擭4寧4擔偵杮幮傪堏揮抳偟傑偟偨丅

噴僆僼傿僗僋傾僩儘偺怴杮幮偱偁傞庣岥儈僢僪僞僂儞暥榎僸儖僘偼

庣岥巗偑杮挰嫶偺偨傕偲偵強桳偡傞栺 462捸偺柺愊偺搚抧偵

嶰梞儂乕儉僘姅幃夛幮偑噴抾拞岺柋揦偵巤岺偝偣偰暯惉22擭1寧偵

弙岺偟偨抧忋30奒寶偰偺嵟怴偺柶恔峔憿偺挻崅憌價儖偱偡丅

儈僢僪僞僂儞偵偼儗僕僨儞僗偲僓丒僞儚乕偺2偮偑偁傝丄僓丒僞儚乕偼偦偺偆偪偺

崅憌價儖偱偡丅

1乣5奒偑彜嬈巤愝偱偁傝6奒乣30奒偑廧嫃梡偺儅儞僔儑儞偱偡丅

( 廧嫃梡儅儞僔儑儞偼庣岥巗傪強桳幰偲偡傞掕婜庁抧偱偡偺偱崅媺姶偺妱偵偼攦偄摼姶偑偁傝傑偡偺偱偛専摙偝傟偰傕椙偄暔審偱偡丅庣岥偼戝嶃巗偐傜尒傞偲杒搶偺婼栧偺曽妏偵埵抲偟偰偄傞偣偄偐丄搚抧傗廧嫃丄暔壙偺埨偄搚抧暱偱傕偁傝傑偡丅)

彜嬈巤愝偺偆偪偺帠柋強僝乕儞偼 5奒晹暘偩偗偱偡偑

噴僆僼傿僗僋傾僩儘偩偗偑丄偙偺5奒偺僼儘傾慡懱傪捓戄強桳偟偰偄傑偡丅

噴僆僼傿僗僋傾僩儘傊偼帠柋強愱梡僄儗儀乕僞偱 5F 傑偱偍墇偟偔偩偝偄丅

暥榎僸儖僘 僓丒僞儚乕

暥榎僸儖僘 僓丒僞儚乕